先日参加した防災イベントでJCG、つまり海上保安庁(Japan Coast Guard)の活動を直接知る機会がありました。

私は正直、これまでJCGが何なのか、はっきりと知らずにいました。

なんとなく「海の安全を守ってる人たちかな?」くらいの認識だったのですが、

そこで分かったことは、想像以上に幅広く、そして重要な仕事を担っているということです。

海上保安庁と聞くと、密漁の取り締まりや海難救助など、ニュースでたまに見るような活動をイメージするかもしれません。

でも実際には、

・船の事故対応

・不審船の監視

・海難救助・医療搬送

・灯台や航路標識の整備

・海図の作成

・油の流出事故の対応

・子ども向けの海の安全教室

など、「海の警察・海の消防・海のインフラ管理」といってもいいほど、あらゆる分野に関わっていることを知りました。

まさに、海の上でのあらゆるトラブルや事故、災害に対応する“海のヒーロー”と呼べる存在です。

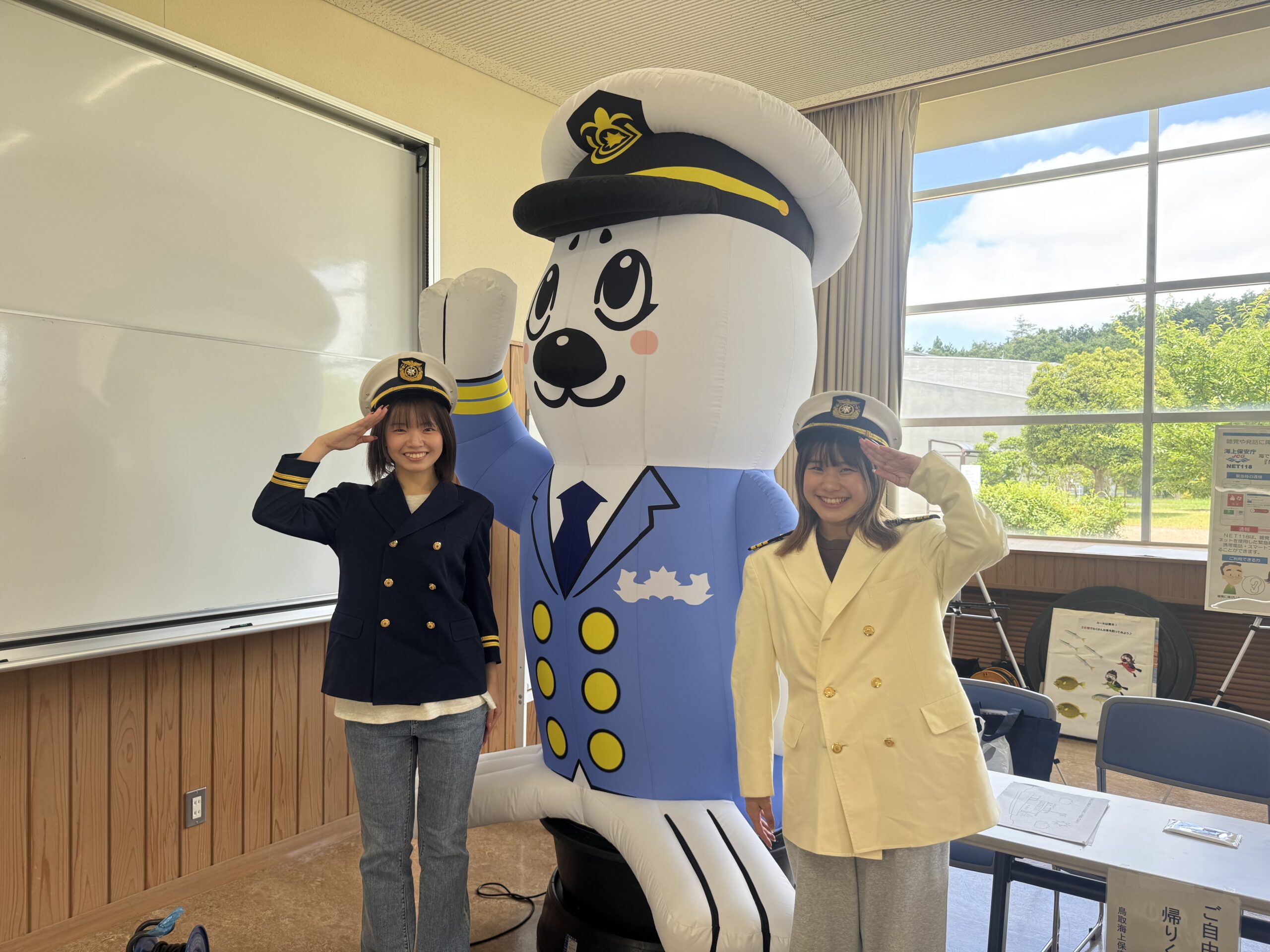

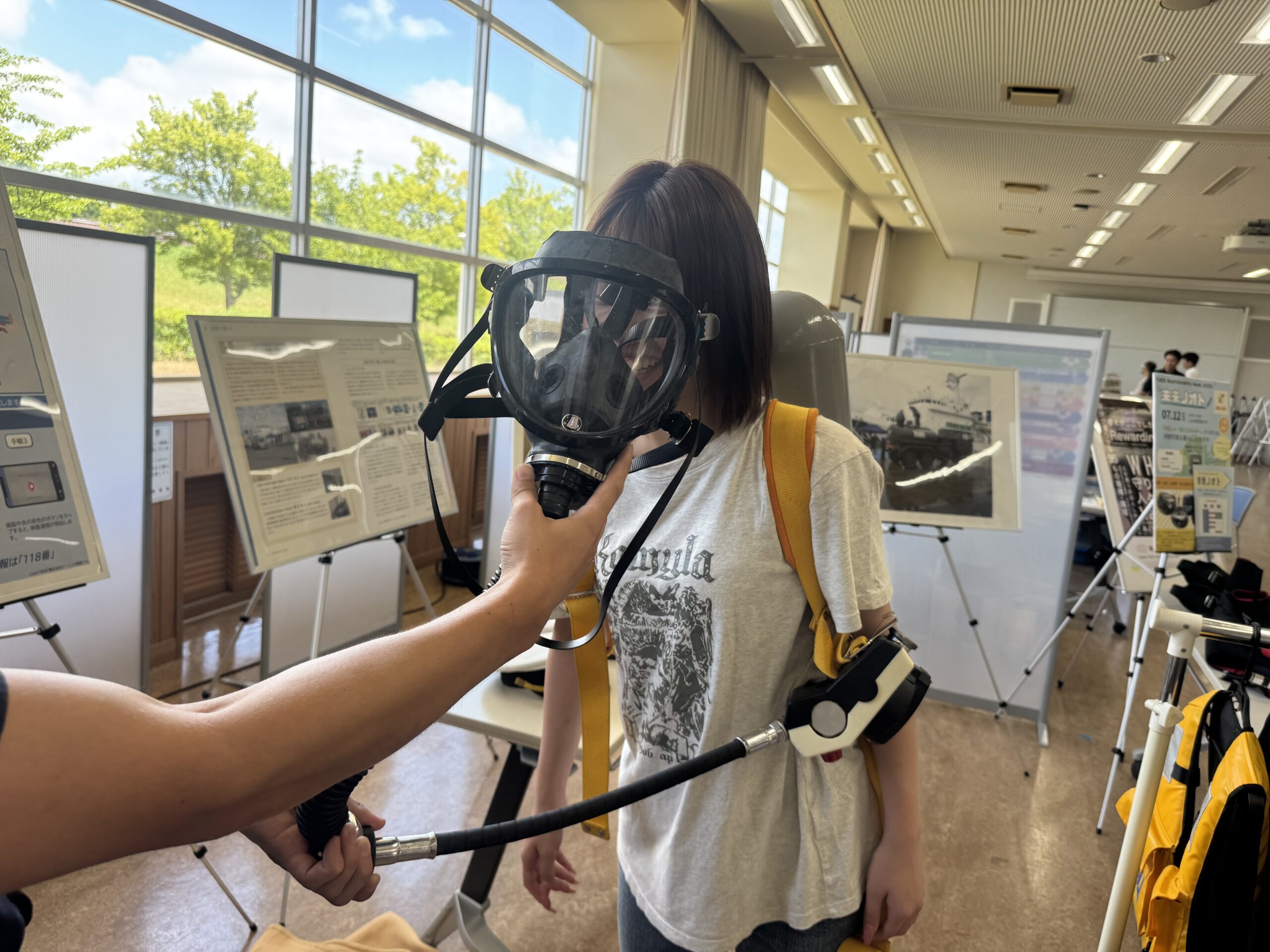

そして、イベント会場では、JCGの制服や装備品の展示もありました。

特に印象的だったのは、救助時に使うレスキュー装備や潜水機材の数々。

そこにあったガスボンベは地上用と海用とありました。

地上用と海用で分かれているんだな、と知りました。

重さや持ち時間なども少し違う部分がありました。

地上用のガスボンベは大体20kgで、使用時間は15分程度です。

また、海用のガスボンベは約14~18kg程度で、深度・呼吸量にはよるものの約30~60分使えます。

地上用のガスボンベを背負わせていただきましたが、とっても重くて背負うと立つことで精一杯だったので、身につけて任務を行っていることにとても驚きました。

普段、私たちが海で遊んだり、漁業ができたり、船が安全に行き来できるのは、

こうしたJCGの人たちの地道な仕事のおかげなんだと実感しました。

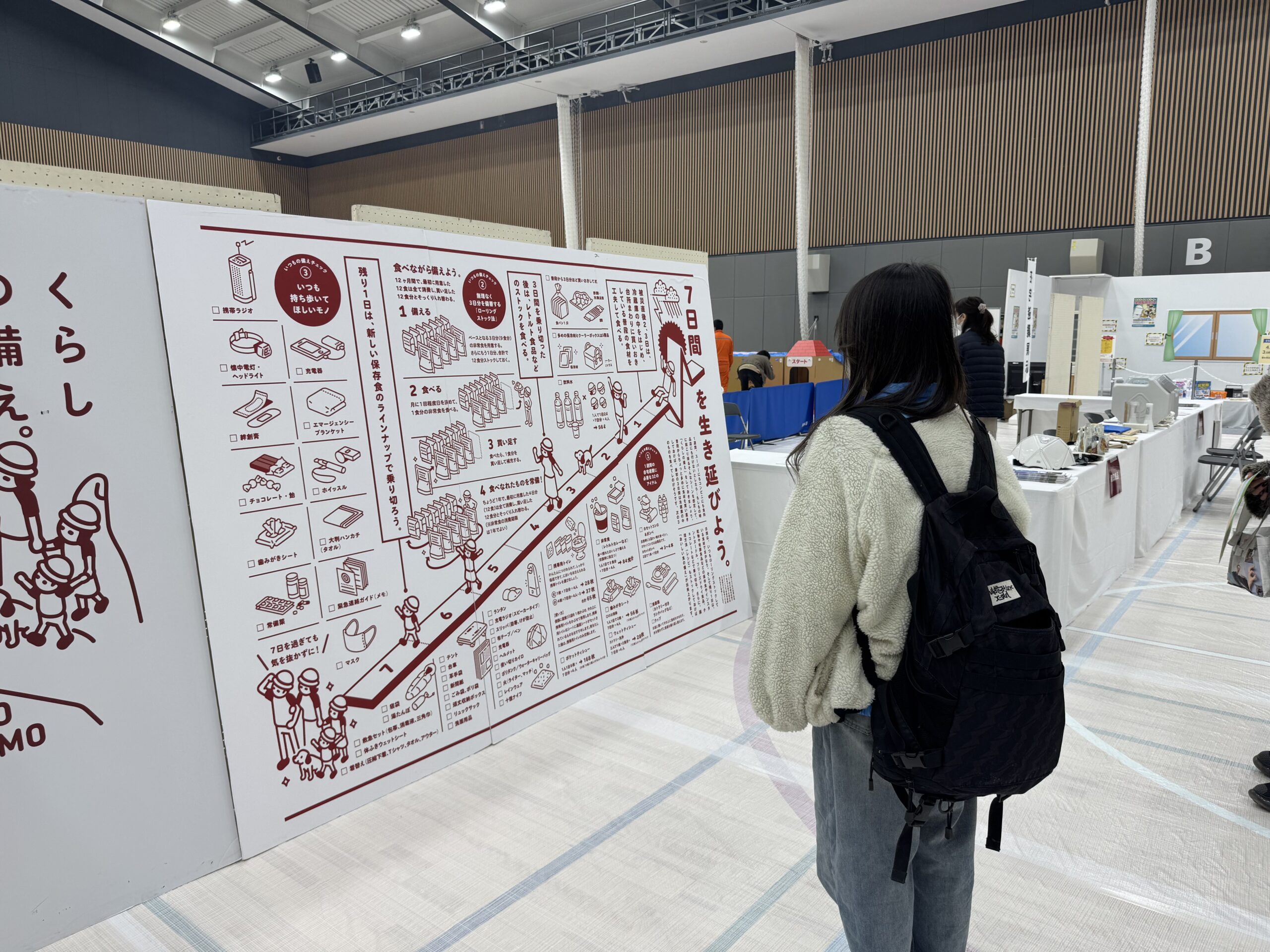

また、令和6年能登半島地震では石川県、富山県、新潟県の広い範囲で建物倒壊や断水、火災といった基大な被害をもたらしました。

発災後、ただちに巡視船・航空機等を発動させた上、

人命数助を最優先に被害状況の期査や支援物資の扱送などを実施したそうです💭

そして、石川県からの要請を受け、

発災翌々日の1月3日から七尾港(石川県七尾市)や輪島港(石川県輪島市)において給水支援を実施したそうです🚿

災害時には海という範囲を超えて関係機関や地方公共団体と連携を図りながら、

地域のニーズに応えた支援をされているとのことを知りました!

(writer:ツジオ アスナ/Osaka)