近年、首都直下地震や南海トラフ地震など巨大地震の発生が危惧されています。

実際に地震や災害が発生したとき、消防や国、地方公共団体が機能しなくなり、救助や支援が受けられない可能性があります。

自分の身は自分で守るために、防災体験や防災学習をし、備えておく必要があります。

そこで今回は、東京臨海広域防災と防災体験学習施設そなエリア東京について紹介します。

まず、東京臨海広域防災公園とは、花と緑があふれる広大なスペースだけでなく、敷地内に「そなエリア東京」という防災体験学習施設が設置された、

「公園」と「防災」が組み合わさった施設となっています。

平常時は、「公園」として運動やピクニックなどをすることができる心地よい空間であり、広場では防災訓練をはじめと様々なイベントが開催されているそうです。

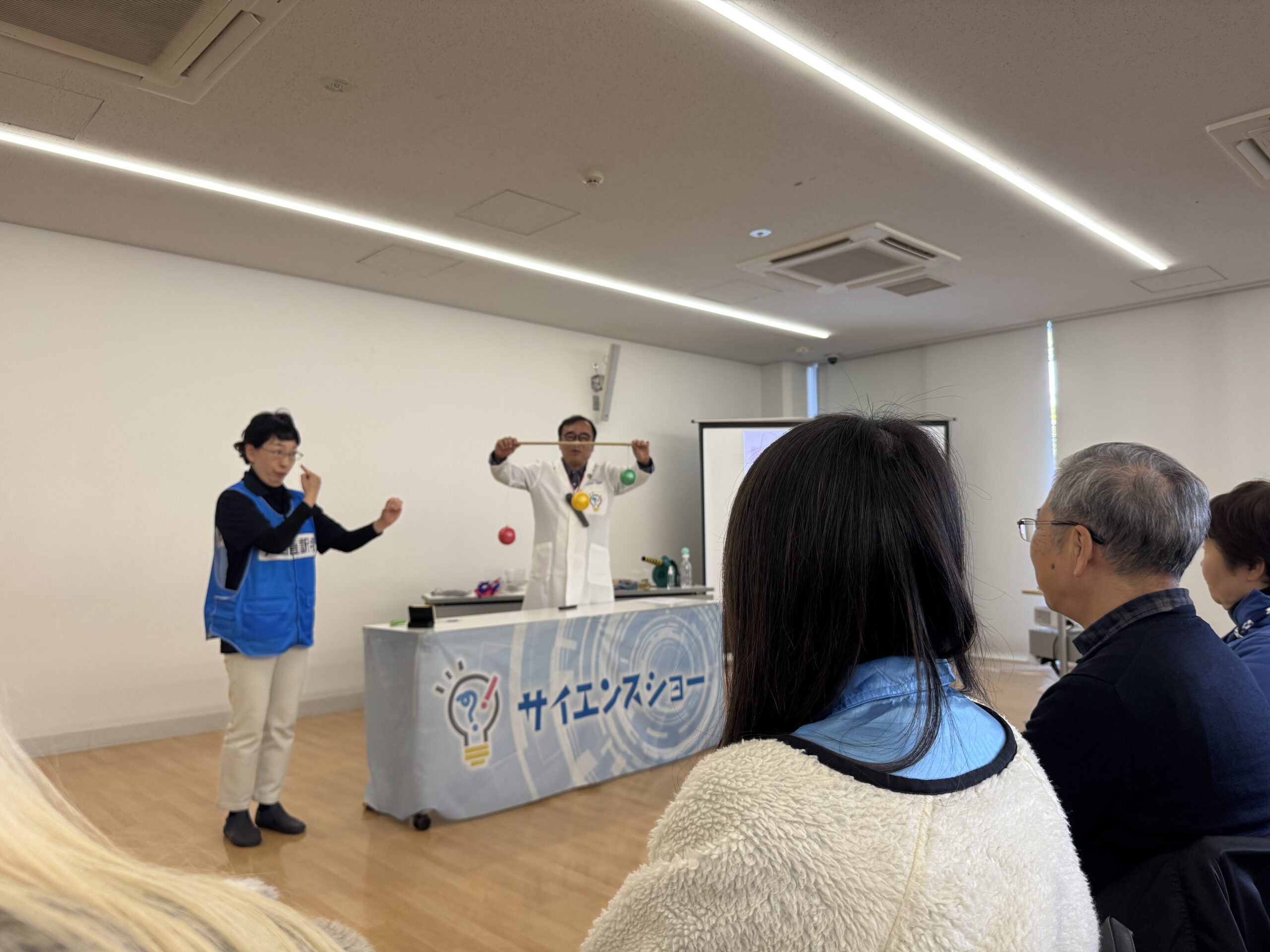

また、敷地内に併設する「そなエリア東京」では、防災体験や防災学習をすることができるそうです。

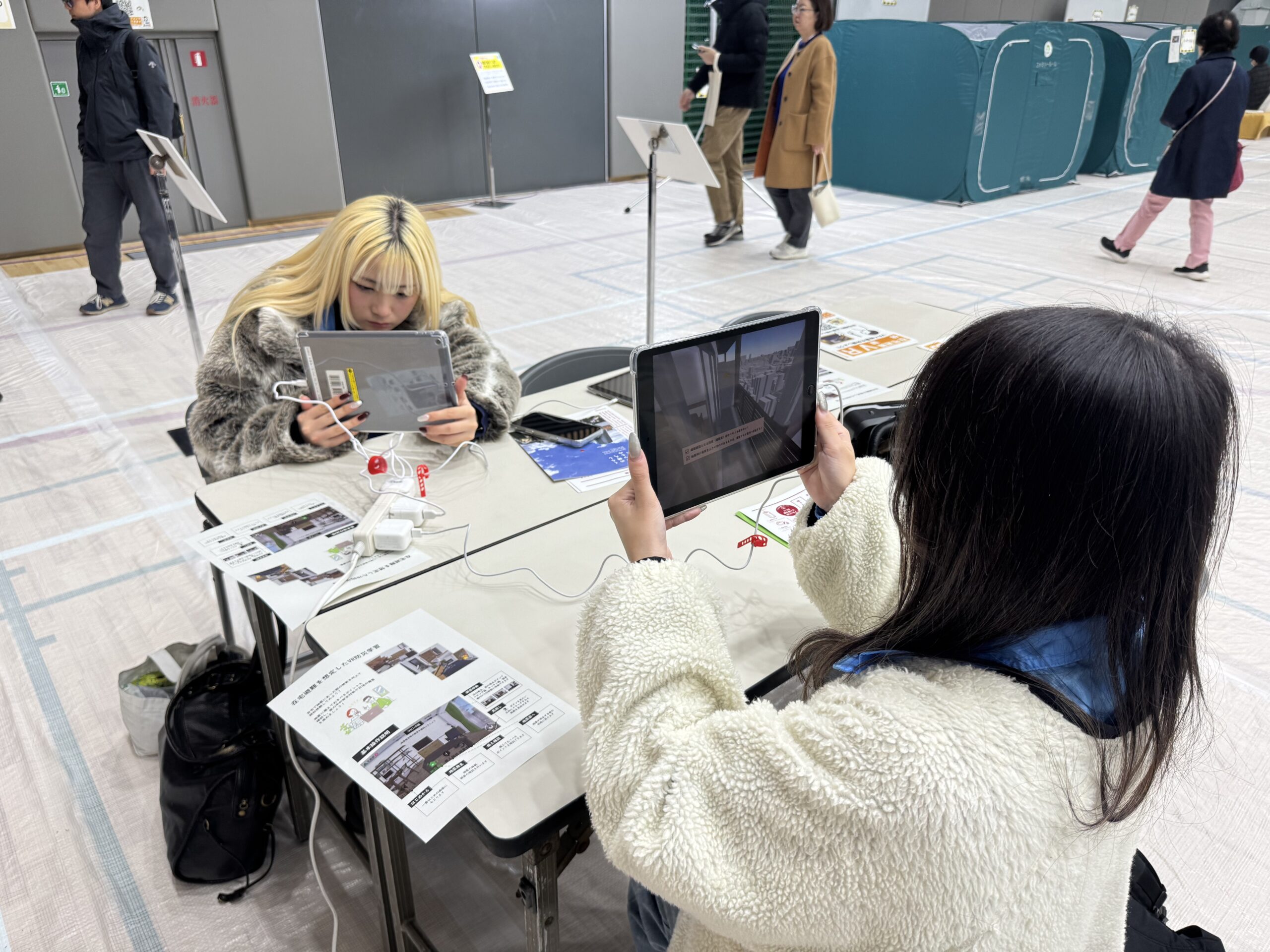

特に、そなエリア東京のメインともいえる防災体験に「東京直下72hTOUR」というものがあります。

これは国や自治体の支援体制が十分に整うまでの3日、

つまり72時間を自力で生き抜くために、地震の発生から避難までを体験し、自力で生き抜く知恵を学ぼうというものです。

ただ資料を見たり、読んだりするだけでなく、ジオラマを用いた体験型ツアーにすることでよりリアルに、現実感を持った学びや訓練をすることができます。

イメージだけでは補えない部分を、一度体験してみるというのは、実際に災害が発生したときにとても役立つのではないでしょうか。

また、最近では東京臨海広域防災公園や「そなエリア東京」に訪れる外国の方も増加しているそうです。

災害が多い日本であるからこそできる体験や学びをぜひ外国の方にもしていただき、「防災」が世界各地に広まってほしいと感じました。

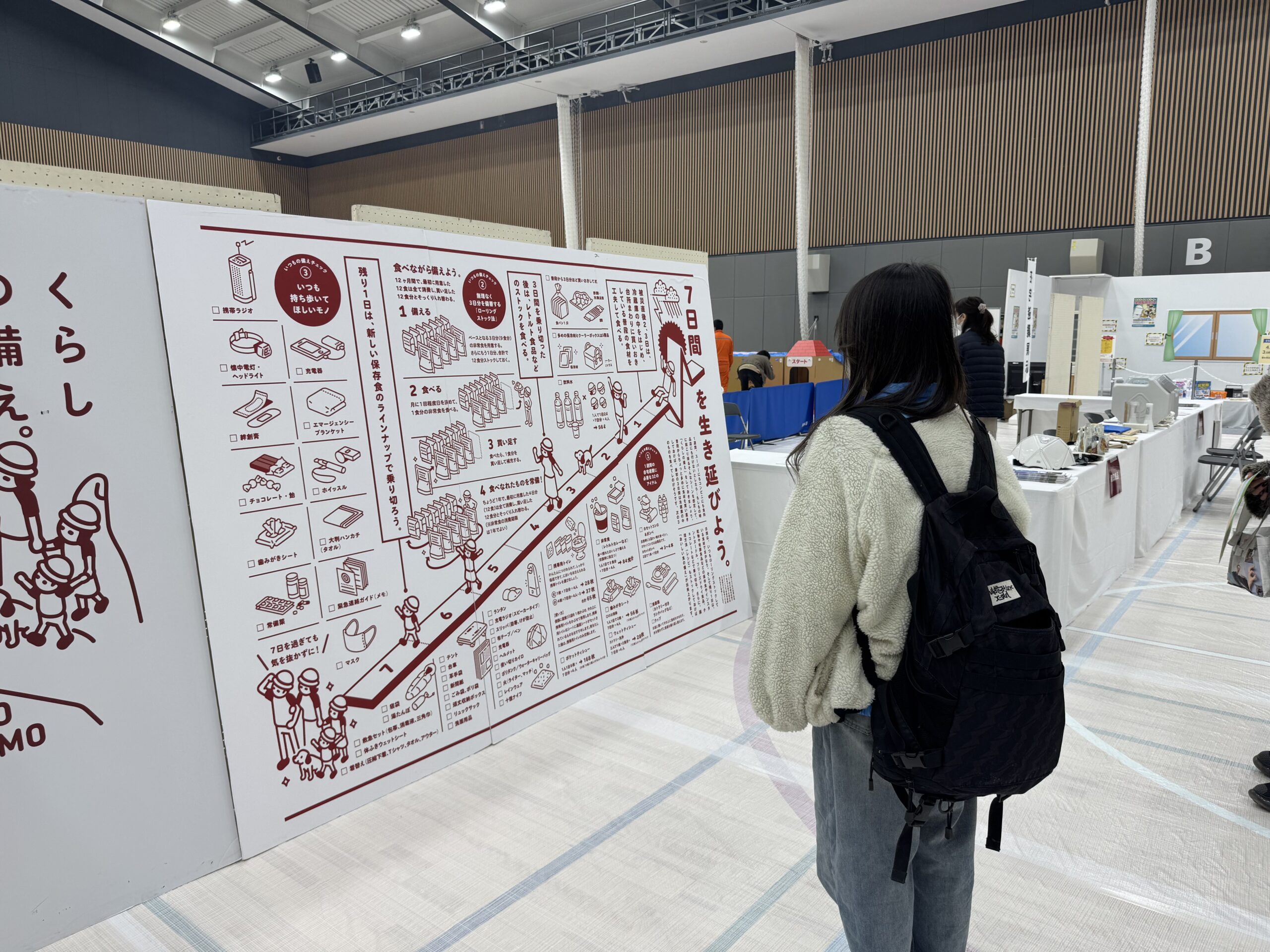

今回、取材させていただいた際に、「72時間 生き抜く ヒント」という冊子をいただきました。

ここには、72時間を生き抜く上で必要なものやその使い方、すべきことなどがまとめられています。例えば、空き缶はランタンを作ったり、ごはんをたいたりすることに使用することができます。

また、新聞紙は箱型におり、そこにビニールをかぶせて料理をよそうことで、繰り返し食器として使うことが可能です。このように、この冊子には災害時の身近なものの使用法が書かれています。

取材する中でも、防災に特化したグッズはスペースを取り、準備や使用に手間がかかることがあるため、「手軽に・身近に」あるものを重視しているとおっしゃっていました。

東京臨海広域防災公園は,災害が発生した場合、緊急災害現地対策本部画設置され、公園全体が広域な指令機能を持つ場所となるそうです。

「公園」と「防災」を同じ敷地内に共存させることで、より多くの世代や立場の人が手軽に防災について学ぶ機会となるのではないでしょうか。

「72時間」を自力で生き抜くために、身近な場所で学び、身近なものを活用する。

防災はまず何事も、「身近に」からはじめることが大切なのではないかと考えました。

東京臨海広域防災公園の情報はこちらから